Naturschutzprojekte

Die Palette an Naturschutzprojekten in der Oberpfalz ist vielfältig. Sie reicht von großen EU- oder Bund geförderten Projekten bis hin zu lokalen Einzel-Artenschutzprogrammen. Doch eines ist bei allen gleich: der Schutz der Arten und Lebensräume funktioniert nur durch die Bereitschaft vieler an den Maßnahmen mitzuwirken – und das ausschließlich auf freiwilliger Basis.

Artenhilfsprojekte für Tiere und Pflanzen

Artenhilfsprojekte (AHP) sind spezielle Konzepte für einzelne, besonders schutz- und pflegebedürftige Arten. In der Oberpfalz gibt es sie für über 100 Pflanzen- und Tierarten. Darunter auch Arten für die die Oberpfalz eine ganz besondere Verantwortung hat, da ihre letzten Vorkommen oder ihr Verbreitungsschwerpunkt im Regierungsbezirk zu finden sind.

-

Link zum aktuellen Fischadler-Film Die Horstkamera im NSG Eschenbacher Weihergebiet zeichnet während einer Brutsaison das Geschehen am Fischadlerhorst permanent auf. Aus diesem Material wurden die besten Szenen der Brutsaison 2022 zusammengestellt: auf über drei Minuten wird das Brutgeschäft der Fischadler vom ersten Eintreffen bis zum Ausfliegen der Jungvögel dokumentiert. Diese Aktion ist Teil der Fisch- und Seeadlerbetreuung Oberpfalz.

Das Projekt „Fischadler Webcam“ wurde gefördert durch die Regierung der Oberpfalz in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald. Der Projektinitiator und Horstbetreuer Martin Gottsche hält zusammen mit Elmar Pöpperl Kamera und LIVE-Sendebetrieb während der Saison aufrecht: Zur Horstkamera im NSG Eschenbacher Weihergebiet.

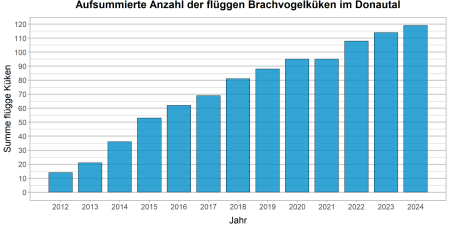

Fisch- und Seeadler galten in Bayern schon lange als ausgestorben. Seit den 1990er Jahren beginnen sich in der Oberpfalz beide Arten wieder langsam zu etablieren. Damit übernimmt die Oberpfalz eine besondere Verantwortung für den gesamten süddeutschen Raum, wo aktuell noch sehr zögerlich einzelne Fischadler erste Brutversuche unternehmen bzw. einige wenige Seeadlerpaare bereits etabliert sind.

2001 wurde erstmals wieder ein Seeadler-Brutpaar in Grafenwöhr entdeckt. Aktuell (Brutsaison 2022) wurden in 18 bekannten Seeadlerrevieren 17 flügge gewordene Jungvögel erfasst, davon sind acht beringt worden. In den restlichen bayerischen Regierungsbezirken gibt es nach aktuellem Kenntnisstand mindestens 11 weitere Revierpaare. Der tatsächliche Bestand an Seeadlern dürfte sicherlich deutlich größer sein, da nicht alle Revierpaare und Horste entdeckt werden.

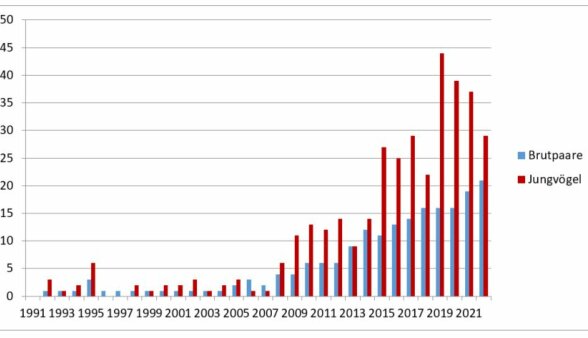

Seeadler Bestandsentwicklung Bayern 2001 – 2022 Auch Fischadler waren in Bayern lange Zeit ausgestorben. Mittlerweile sind wieder 22 Paare in der Oberpfalz bekannt. 2022 lag der Bruterfolg bei immerhin 18 flüggen Jungvögeln. In den Regierungsbezirken Schwaben, Mitelfranken und Oberfranken sind weitere 4 Brutpaare erfasst. Auch beim Fischadler dürfte es eine Dunkelziffer geben, da nicht alle Reviere und somit Horststandorte bekannt sind.

Fischadler Bestandsentwicklung Bayern 1992 – 2022 Die Regierung der Oberpfalz koordiniert seit Beginn der Wiederbesiedlung Schutzmaßnahmen für die beiden Greifvogelarten, im Einzelnen sind dies:

- Erfassung von Brutrevieren, um gemeinsam mit Waldbesitzern, BaySF, AELF und Bundesforst sowie Jagdpächtern Brutzeit-Ruhezonen zum Schutz der Tiere einzurichten

- Installation von Kunsthorsten, die vom Fischadler sehr gut angenommen werden; durch gezielte Auswahl der Standorte können hiermit bereits im Vorfeld konfliktträchtige Bereiche (z. B. gut frequentierte Wanderwege, etc) vermieden werden

- Bestandsmonitoring durch Beringung der nestjungen Adler: hiermit können über einen längeren Zeitraum durch regelmäßige Ringablesungen Erkenntnisse über Verbleib und Ausbreitung der „Oberpfalzadler“ gewonnen werden – Artenschutz ist grenzenlos!

- Regelmäßiger Informationsaustausch aller im Adlerschutz beteiligten Personen

- Information der Öffentlichkeit, z. B. durch Förderung der Webcam am Rußweiher, TV- und Rundfunkberichte, Presse etc

Die Erfolge im Adlerschutz sind nur möglich durch ein Netzwerk von „Adlerfreunden“ aus unterschiedlichsten Bereichen: engagierte Försterinnen und Förster (Bayerischen Staatsforsten, Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bundesforst), Mitarbeitende der Naturschutzbehörden, der Umweltabteilung der US-Army Grafenwöhr und viele ehrenamtlich tätige Ornithologinnen und Ornithologen (Landesbund für Vogelschutz, Ornithologische Arbeitsgemeinschaft, Bund Naturschutz) setzen sich leidenschaftlich für den Schutz von Fisch- und Seeadler ein – eine starke Leistung!

-

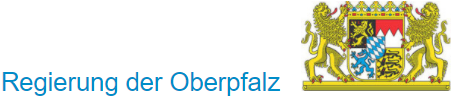

Wiesenbrüter gehören zu den wohl am stärksten gefährdeten Vogelarten bei uns in Bayern. Bereits seit den 80iger Jahren nimmt die Zahl der Wiesenbrüter beständig ab. Mit viel Engagement versuchen Naturschützer die Bestände von Großem Brachvogel, Kiebitz, Wachtelkönig und Co. zu retten. Behörden, Naturschutzvereine, Gebietsbetreuer, Landwirte und jede Menge ehrenamtliche Helferinnen und Helfer arbeiten jedes Jahr eng zusammen, damit die Vögel möglichst ohne Gefahr brüten und ihre Jungen aufziehen können. Dabei setzt man mittlerweile sogar auf Drohnen mit Wärmebildkameras und Zäune. Denn der Lebensraum der Wiesenbrüter, die feuchten, wenig bewirtschafteten Wiesen in den Flusstälern, sind auch bei Menschen sehr begehrt. In den letzten 30 Jahren wurden die ausgedehnten Feuchtwiesen in großem Stile trockengelegt, intensiviert, zu Äckern umgewandelt, versiegelt oder durch Siedlungen und Straßen zerschnitten.

Die Regentalaue – ein Kooperationsprojekt des Landkreises Cham und der Regierung der Oberpfalz

Einzigartiges Gebiet mit hohem naturschutzfachlichem WertEingebettet in die Kulturlandschaft bildet die Regentalaue zwischen Cham und Pösing ein Refugium von nationaler Bedeutung für seltene Wiesenbrüter und Wasservögel, die an anderen Stellen Bayerns längst ausgestorben sind. Damit der hohe Wert des Gebiets langfristig erhalten bleibt, haben der Landkreis Cham und die Regierung der Oberpfalz eine Vielzahl an Maßnahmen zum Wohle der Wiesenbrüter umgesetzt.

Hoher Freizeitdruck

- Freizeitboom und Naturerlebnis

Ob Radfahren oder Wandern, Wiesenbrüter empfinden Stress, wenn wir in ihre Brut- und Rastgebiete eindringen und das kann nicht zuletzt den Bruterfolg entscheidend beeinflussen. So sind Brachvogel und Co. auch auf Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme angewiesen.

Immer mehr Menschen genießen die Natur auf dem Fahrrad - Effektives Besuchermanagement – Kompromiss zwischen Mensch und Natur

Große und kleine Vogelbeobachter können das Brutgeschehen der Wiesenbrüter hautnah vom Aussichtsturm in Untertraubenbach verfolgen, ohne die Vögel dabei zu stören – und mit etwas Glück begegnet man auf dem Aussichtsturm auch einem fliegenden Brachvogel auf Augenhöhe.

Ein ganz besonderes Erlebnis: Brachvogel im Flug Lebensraumoptimierung

- Wiedervernässung

Feuchtareale und Flachwasserzonen sind für Wiesenbrüter ein essentieller Landschaftsbestanteil. In der Regentalaue werden gezielt feuchte Seigen und Flachwasserbereiche angelegt, um geeignete Rast- und Schlafplätze zu schaffen und damit die Lebensbedingungen der Wiesenbrüter entscheidend zu verbessern.

Flachwasserbereich in der Regentalaue

Flachwasserbereiche zur Lebensraumoptimierung aus der Vogelperspektive - Schutzzäune

Prädation gilt als eine der Hauptursachen für den geringen Fortpflanzungserfolg von Wiesenbrütern. Um die Prädationsraten durch Füchse und andere Bodenprädatoren zu minimieren, werden die Schwerpunktflächen Jahr für Jahr durch viele ehrenamtlich engagierte Helferinnen und Helfer eingezäunt.

Gebietsbetreuer und Ehrenamtliche bei der Errichtung des Schutzzaunes - Landwirtschaft

Die Landwirtschaft bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und Natur. Durch das Markieren der Gelege und eine sorgfältige Begleitung der Mahd mit Lokalisierung von Familienverbänden und Umsetzung von gefährdeten Küken gelingt in enger Kooperation mit den Landwirten vor Ort eine wiesenbrüterfreundliche Bewirtschaftung der Flächen.

Abstimmung zwischen Landwirtschaft und Naturschutz bei der Wiesenmahd Bestandsentwicklung

Schlüssel zum Erfolg

- Flächensicherung

- Lebensraummanagement

- Prädationsmanagement

- Hohes Betreuungsniveau

Das effektive Management von Wiesenbrütergebieten birgt hohe personelle und finanzielle Herausforderungen. Ein besonderer Dank gilt daher den Gebietsbetreuern und zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort, die sich um den Schutz der Wiesenbrüter bemühen.

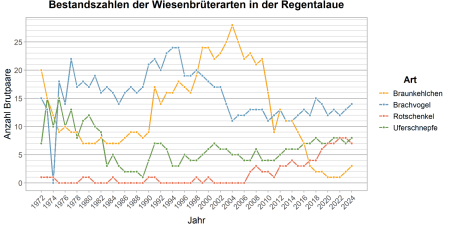

Wiesenbrüterschutz an der Donau – zwischen Forschung und Praxis

Seit 2012 koordiniert die Regierung der Oberpfalz mit Unterstützung des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz und zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer den Einsatz von Gelegeschutzzäunen in den Auwiesen der Donau. Durch langjährige Praxiserfahrung wurde ein Zaunsystem entwickelt, das die Brachvogelküken sehr wirkungsvoll vor Bodenprädation schützt. Um noch mehr über die Bedürfnisse des Brachvogels zu erfahren, kommt in diesen Gebieten modernste Technik zum Einsatz. Mithilfe von Drohnen, Wildkameras, Radiotelemetrie und GPS-Sendern werden die Bestände der Brachvögel intensiv erforscht. Seit 2012 wurden auf diese Weise insgesamt fast 120 Küken bis zum Flüggewerden begleitet und dokumentiert. So konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Erkenntnisse zu den Lebensraumanforderungen und Verhaltensweisen des Brachvogels gewonnen werden, die in Zukunft dabei helfen, die Vögel noch besser zu schützen.

Naturschutzgebiet Stöcklwörth mit Großzäunung und Seigenstrukturen

Lebensraumoptimierung durch Freistellung von Seigen im Naturschutzgebiet Stöcklwörth

Rotschenkel

Uferschnepfe

Brachvogel

Kiebitz

Kiebitzküken

Braunkehlchen

Großer Brachvogel

Brachvogelgelege - Freizeitboom und Naturerlebnis

-

Das Artenhilfsprogramm Flora ist eines der ältesten Artenhilfsprogramme der Regierung der Oberpfalz. Seit über 20 Jahren arbeiten Pflanzenspezialisten, Landschaftspflegeverbände, Landwirte und die Naturschutzbehörden daran, besonders seltene und gefährdete Pflanzenarten in ihrem Bestand zu erhalten. Im Fokus stehen Farn- und Blütenpflanzen der Bayerischen Roten Liste (RL) für deren Erhalt Bayern bzw. die Oberpfalz eine hohe Verantwortung hat. Besonderes Augenmerk gilt dabei insbesondere den sogenannten Endemiten, das sind Pflanzenarten, deren Areal weltweit auf Bayern oder sogar nur auf die Oberpfalz beschränkt ist. Das sind z.B. spezielle Habichtskräuter oder Mehlbeeren. Ihre Namen weisen oft Bezüge zu ihrer Herkunft auf, wie etwa die Regensburger Mehlbeere (Sorbus ratisbonensis).

Grundlage des AHP Flora ist eine genaue, zum Teil jährlich stattfindende, Kontrolle der noch vorhandenen Wuchsorte. Darauf aufbauend werden Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der jeweiligen Art und ihres Lebensraums erarbeitet und durchgeführt. Für besonders gefährdete Arten mit nur mehr wenigen Exemplaren werden spezielle Erhaltungskulturen angelegt und Wiederansiedlungsversuche unternommen. Ein hoher Aufwand um die Besonderheiten unserer bayerischen Flora zu erhalten.

-

So unscheinbar Flussperlmuscheln wirken, so komplex ist ihr Leben. Ein Blick in die Kinderstube der Muscheln eröffnet ungeahnte Welten und lässt uns Staunen. Mehr als 60 Millionen Jahre hat die Flussperlmuschel in unseren Bächen überlebt. Nun ist sie in ganz Mitteleuropa akut vom Aussterben bedroht. Der Naturpark Steinwald beherbergt eines ihrer letzten Vorkommen in der Oberpfalz. Dort kümmert man sich intensiv um den Erhalt dieser anspruchsvollen Süßwassermuschel. Nur in absolut klaren und unverbauten Bächen können wir diesen Naturerbe-Schatz bewahren.

-

Die Gewöhnliche Gebirgsschrecke (Podisma pedestris) gehört zu den hochgradig vom Aussterben bedrohten Arten in Deutschland. Gerade die Oberpfalz trägt für die außeralpinen Vorkommen als isolierte Vorposten besondere Verantwortung. Die Bestandszahlen der letzten Vorkommen in der Oberpfalz sind allerdings seit Jahren rückläufig und einige Vorkommen gelten bereits als verschollen. Letzte Hinweise der Art gibt es in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Tirschenreuth und Neustadt a.d. Waldnaab. Um die Bestandssituation der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke (Podisma pedestris) zu verbessern, werden seit 2013 spezifische Pflegemaßnahmen zur Optimierung der Lebensräume durchgeführt.

-

Die Bestandssituation des Goldenen Scheckenfalters ist bayernweit seit Jahrzehnten geprägt von zunehmendem Populationsschwund. Neben den Hauptvorkommen im voralpinen Hügel- und Moorland existieren mittlerweile nur noch sehr wenige, isolierte Vorkommen in Nordbayern. In der Oberpfalz waren die letzten Vorkommen im Landkreis Tirschenreuth und Neustadt a.d. Waldnaab verwaist. Ein Wiederansiedelungsprojekt dieser europarechtlich geschützten Art gibt neue Hoffnung.

-

Trotz seiner auffälligen Erscheinung hat wohl kaum jemand einen Nashornkäfer bei uns je zu Gesicht bekommen. Oder etwa doch? Ein Mitmach-Projekt für alle soll klären, wo Naturfreunde in der Oberpfalz der Nashornkäfer lebt.

-

Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling gehört zu den seltensten und anspruchvollsten Tagfaltern in Bayern. Seine spezielle Lebensweise, bei der er auf das enge Zusammenspiel mit einer Pflanze und einer Ameise angewiesen ist, macht sein Überleben vielerorts schwierig. Um ihn zu erhalten, muss dieses Gefüge stimmen. Mit detaillierten Untersuchungen werden Engpässe im Lebenszyklus der Bläulingspopulationen aufgedeckt und nach neuen Lösungen gesucht, um diesen außergewöhnlichen Schmetterling im Oberpfälzer Jura zu erhalten.

-

Pressemitteilung vom 03.02.2023:

Lebensraumschutz mit dem Bagger

Warum in einem Regensburger Schutzgebiet schweres Gerät anrollen mussDie DBU-Naturerbefläche Frauenholz bei Oberhinkofen ist Zufluchtsort für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Trotzdem rollen hier nun die Bagger an. Grund dafür ist der Schutz der biologischen Vielfalt. Ab Anfang Februar werden die kleinen Tümpel des ehemaligen Standortübungsplatzes wieder fit gemacht und kleinere Kiesflächen (Rohböden) angelegt.

Optimierung der Laichgewässer für geschützte Amphibien

Die heimlichen Stars dieses Schutzgebiets sind Gelbbauchunke, Kreuzkröte und Kammmolch. Sie sind sehr selten, nicht besonders auffällig und mögen sonnige Pfützen und Tümpel. Diese gab es reichlich als das Gelände noch militärisch genutzt wurde. Panzer schufen perfekte Lebensbedingungen: verdichtete Kuhlen, Furchen und Fahrspuren, offene Kiesflächen, schüttere Vegetation. Was auf den ersten Blick zerstörerisch wirkt, ist für diese Arten überlebenswichtig.Seit die Panzer weg sind, wachsen die Tümpel immer stärker zu und die Böden werden durchlässig. Regenwasser bleibt nur noch kurze Zeit stehen. Die zunehmende Trockenheit verstärkt das Problem. Für den Nachwuchs der Amphibien wird es brenzlig. Trocknet das Gewässer aus bevor die Jungtiere ihre Entwicklung zum Landgänger abgeschlossen haben, droht ihnen ein trauriges Schicksal.

Dagegen wollen Naturschutzbehörden und Gebietsbetreuer in Zusammenarbeit mit der DBU Naturerbe, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), und dem Bundesforstbetrieb Hohenfels etwas unternehmen: ein Bagger soll die Laichgewässer im Februar wieder optimieren. Kehren die Tiere im Frühjahr aus dem Winterquartier im umliegenden Wald zurück, ist die Maßnahme bereits abgeschlossen. Der Erfolg der Aktion zeigt sich dann im Sommer.

Alle Maßnahmen sind Bestandteil des Naturerbe-Entwicklungsplans, der Naturschutzmaßnahmen für Wald, Offenland und Feuchtgebiete sowie eine Wegeführung für Besucher festlegt, und des FFH-Managementplans für das Natura 2000-Gebiet „Standortübungsplatz Oberhinkofen“. Sie dienen dem Erhalt von europarechtlich geschützten Arten.

Bilder zur Pressemitteilung finden Sie unter diesem Link.Pressemitteilung vom 11.08.2021:

Ehemaliger Standortübungsplatz beherbergt eine der letzten Kammmolch-Populationen in Stadt und Landkreis Regensburg Appell an Besucherinnen und Besucher: Nehmen Sie bitte Rücksicht!

Freisetzung Kammmolch;© Reg. Opf. / Dr. Meindl Auf dem Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes Oberhinkofen befindet sich eines der vermutlich letzten Kammmolch-Habitate in Stadt und Landkreis Regensburg. Um die Population dieser in Bayern stark gefährdeten und europarechtlich geschützten Art zu erhalten, arbeiten Naturschutzbehörden, Flächeneigentümerin, Gebietsbetreuer, Landnutzer und ehrenamtliche Helfer eng zusammen. Seit 2014 finden immer wieder Maßnahmen auf dem besagten Gelände der DBU-Naturerbefläche Frauenholz statt. Denn die Ansprüche der Molche an ihren Lebensraum sind hoch: Sie benötigen fischfreie, besonnte Kleingewässer mit vielfältiger Unterwasservegetation und Röhricht. Immer wieder sind daher Bagger- und Gehölzarbeiten notwendig, um Laichgewässer zu optimieren oder neu anzulegen. „Als der Truppenübungsplatz noch aktiv von der Bundeswehr genutzt wurde, erledigten das Panzer bei ihren militärischen Manöverübungen ganz unbeabsichtigt“; betont der Gebietsbetreuer des Landschaftspflegeverbands Regensburg e. V., Hartmut Schmid.

Um langfristig die Überlebenschancen der Kammmolche zu erhöhen, hat die Regierung der Oberpfalz in Zusammenarbeit mit dem Gebietsbetreuer und einer Gruppe ehrenamtlicher Helfer mit Maßnahmen zur direkten Bestandsstützung begonnen. Dazu wurden im Frühjahr 2021 erwachsene Tiere (Männchen und Weibchen) mittels Reusenfang entnommen und in Aquarien zum Ablaichen gebracht. Keine leichte Aufgabe, wie Dr. Christina Meindl, die zuständige Projektleiterin im Sachgebiet Naturschutz an der Regierung der Oberpfalz, betont: „Es erfordert viel Gespür und Wissen und ist nur unter Aufsicht und Genehmigung der Höheren Naturschutzbehörde an der Regierung der Oberpfalz erlaubt.“ Doch das „Naturwunder“, die Verwandlung der kiementragenden Larve zum lungenatmenden Landgänger, gelang. Die Jungtiere wurden im Juli 2021 in das Ursprungsgewässer wieder freigesetzt. Die ersten 20 Tiere konnten so bereits ihre neue, alte Heimat erkunden und sich in den ausgedehnten Wäldern der DBU-Naturerbefläche ein geschütztes Plätzchen suchen. Finanziert wird die Bestandsstützung aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Dr. Christina Meindl freut sich über den Erfolg der Maßnahme: „Das besondere und fachmännische Engagement unserer ehrenamtlichen Helfer trägt maßgeblich zum Erfolg des Artenhilfsprojekts bei. Dank einer von Franz Häring speziell entwickelten Computer-Software gelingt es uns, die Tiere an ihrem individuellen Bauchmuster auch künftig wiederzuerkennen. Dieses Monitoring hilft uns, mehr über das Leben und die Bedürfnisse dieser hochbedrohten Tiere zu erfahren.“

Das etwa 500 Hektar große Gebiet rund um den ehemaligen Standortübungsplatz ist ein Natura 2000-Schutzgebiet und seit 2014 eine von 71 Naturerbe-Fläche der gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), des DBU Naturerbes. Vor Ort betreuen Mitarbeiter des Bundesforstbetriebes Hohenfels (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) die Fläche im Auftrag der Eigentümerin. Sie beherbergt eine Reihe weiterer hoch gefährdeter Amphibien, wie Gelbbauchunke und Kreuzkröte. Dr. Christina Meindl appelliert an die Besucher daher, sich an die geltenden Regeln zu halten: „Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die hier ansässige Tier- und Pflanzenwelt. Halten Sie Abstand zu den wertvollen Kleingewässern, lassen Sie Hunde nicht darin spielen und achten Sie auf den Wegen auf die kleinen Jungfrösche und -kröten. Diese halten sich derzeit noch gerne in Gewässernähe auf und suchen sich bald neue Verstecke in den Wäldern.“

Der Kammmolch

Larven des Kammmolchs mit Kiemen; Foto: T. Aumer Der Kammmolch ist unsere größte heimische Molchart und kann bis zu 18 Zentimetern lang werden. Die Oberseite ist dunkelbraun bis schwärzlich, die Unterseite gelb bis orangegelb mit schwarzen Flecken. Die Männchen besitzen in der Wassertracht einen hohen gezackten Rückenkamm. Charakteristisch ist bei den Männchen außerdem ein perlmutt-silbriges Band („Milchstreifen“) an den Schwanzseiten. Die Zerstörung oder Beeinträchtigung von Kleingewässern durch Fischbesatz, Verfüllung, Gewässerverschmutzung oder Eintrag von Dünger und Spritzmitteln gefährden die Bestände des Kammmolches. Insbesondere während den Wanderungen, etwa vom Winterquartier in reich strukturierte Wälder zum Laichgewässer, erfahren Kammmolche und andere Amphibien häufig Verluste durch den Straßenverkehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

-

Flugfensterfalle an einem liegenden Eschenstammstück Historische Gärten, Parks und Alleen in großen Städten beherbergen eine große Zahl uralter Baumriesen. Viele davon sind über 200 Jahre alt. Diese Methusalems sind nicht nur schön anzusehen, sondern vor allem Lebensraum für zahlreiche tierische Bewohner. Im Kronendach, hinter abgeplatzter Rinde oder in abgestorbenen Ästen wimmelt es von Leben. Vor allem die Bewohner des Totholzes haben es den Wissenschaftlern und Experten der Naturschutzbehörden angetan.

Denn unter ihnen finden sich Arten, die zu den am stärksten gefährdeten Waldbewohnern Deutschlands gehören. Sie stammen aus einer Zeit als große Teile Mitteleuropas noch mit ursprünglichen Wäldern bedeckt waren. Dort entstand durch den natürlichen Alterungsprozess der Bäume kontinuierlich und in großen Mengen Totholz – der Lebensraum hoch spezialisierter Totholzkäfer. Doch diese Urwälder mit ihrem unerschöpflichen Reservoir an abgestorbenem Kronentotholz, Mulm- und Faulhöhlen sind weitgehend aus unserer Landschaft verschwunden. Große Städte, wie Regensburg, mit ihren jahrhundertealten Alleegürteln und Parkanlagen, wurden dadurch zum überlebenswichtigen Refugium für eine ganz besondere Artengemeinschaft.

Flugfensterfalle vor einer Mulmhöhle eines Spitz-Ahorns Jüngste Untersuchungen in der Stadt Regensburg belegen 169 Käferarten, die in ihrer Entwicklung auf Holzsubstrat angewiesen sind. Darunter zahlreiche Rote-Liste Arten. 34 % der gefundenen Arten sind in der Rote-Liste Bayerns gelistet und werden mitunter als vom Aussterben bedroht oder bereits als ausgestorben eingestuft. Der bedeutungsvollste Fund ist der Wiederfund des in Deutschland ausgestorbenen Schienenkäfers Nematodes filum. Die Art gilt als Urwaldreliktart für Deutschland und Mitteleuropa. Elf weitere Urwaldreliktarten allein im Alleengürtel der Stadt (ohne angrenzende Parks) unterstreichen die hohe Bedeutung des Stadtgebiets. Zusammen mit den umliegenden Wäldern bis Scheuchenberg kommt man sogar auf 18 Urwaldreliktarten. Regensburg gehört damit zu einem der bedeutendsten Wald- und Baumbeständen mit Urwaldcharakter in Bayern. Zum Vergleich: der Innere Bayerische Wald mit Nationalpark beherbergt 19 Arten.

Doch welche Bedeutung haben diese Ergebnisse für den Biotopverbund?

Stutzkäfer (Teretrius fabricii): galt bis 2003 in Bayern als ausgestorben und konnte 2023 in Regensburg neu entdeckt werden Große Städte wie Regensburg bilden aktuell Kernlebensräume für xylobionte Urwaldreliktarten. Ihre Aufgabe ist es, dieses besondere Artenpotential langfristig zu bewahren. Durch fachkundige und schonende Pflege der alten Bäume in den städtischen Grünzügen bleiben wertgebende Totholzstrukturen erhalten und die über Jahrhunderte währende Standorttradition für Totholzkäfer gewahrt. Es entsteht Urwald in der Stadt.

Darüber hinaus nehmen die Alleen und Parks im Netz des Biotopverbundes eine wichtige Funktion als Quellpopulation und Trittstein zu umliegenden wertgebenden Offenland- und Waldstrukturen ein, wie zum Beispiel zu Naturschutzgebieten, Naturwaldreservaten, lichten Waldrändern und alten Streuobst- oder Gehölzbeständen. Ausgehend von den alten Alleen und Parkanlagen können sich so xylobionte Arten in der Landschaft wieder ausbreiten und fördern den Austausch zwischen ökologisch wertvollen Flächen. Besonderes Potenzial als Ausbreitungskorridor haben in Regensburg die alten, lichten Baumbestände entlang der Donau und die Schutzgebiete, die aus dem Stadtgebiet in die ländliche Umgebung reichen. Gerade für den immer drängender werdenden Insektenschutz zeigen Totholzkäfer anschaulich wie wichtig langlebige Strukturen als stabile Quelle für Arten und als dauerhafte Wanderwege zwischen Biotopen sind.

Untersuchung der Totholzstrukturen mittels Stechbeitel Regensburg steht mit ihrer Bedeutung für den Biotopverbund nicht allein. Auch andere Städte mit historischen Alleen und Parkanlagen sind Erhaltungsinseln für Urwaldreliktarten, z.B. das Stadtgebiet Nürnberg mit 17 Urwaldreliktarten und Aschaffenburg mit 13 Urwaldreliktarten. Es lohnt also, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels den Verbund der städtischen Biotope mit denjenigen in den umgebenen Landkreisen zu stärken und zu fördern, damit unsere Arteninseln keine Inseln bleiben.

Das Projekt wurde gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und dient der Umsetzung des Biodiversitätsprogramms 2030.

Wiederfund des in Deutschland ausgestorbenen Schienenkäfers (Nematodes filum) aus einer Falle an einem Spitzahorn

-

Ein neues Projekt in der nördlichen Oberpfalz hat sich den Schutz der Kreuzotter zum Ziel gemacht: aktuelle Bestandserhebungen und ein Werkzeugkoffer mit Schutzmaßnahmen sollen die vorhandenen Kernpopulationen stärken und Ausbreitungsmöglichkeiten über Verbundflächen zu neuen Lebensräumen aufbauen.

Das Hauptverbreitungsgebiet der Kreuzotter (Vipera berus) umfasst in der Oberpfalz die Landschaftsräume Fichtelgebirge mit Steinwald, die Naab -Wondreb -Senke, Oberpfälzer und Bayerischer Wald sowie Teile des Oberpfälzischen Hügellandes.

Vor 20 oder eher 30 Jahren waren Begegnungen mit Kreuzottern keine Seltenheit, aktuell kann man sich über jede Begegnung mit der faszinierenden Schlange freuen. In Bayern (außerhalb der Alpen) nimmt der Bestand dieser schönen und außergewöhnlichen Schlange stetig ab. Dies hat mannigfaltige Gründe, die in jeglichen Bereichen unserer menschlichen Landnutzung zu suchen sind.

Die Habitate der Kreuzotter

Für einen erfolgreichen Schutz der Kreuzotter ist es wichtig zu wissen, dass diese bestimmte „Schlüsselhabitate“ (VÖLKL 2002) benötigen, um ihren Bedürfnissen in Bezug auf Überwinterung, Fortpflanzung und Nahrung gerecht zu werden.

Diese werden in Winterquartiere, Frühjahrs- und Herbstsonnplätze, Paarungs- bzw. Brutplätze und Sommerreviere unterschieden.

Winterquartiere sind frostfreie, trockene Erdhöhlen, meist unter alten Baumstubben. An bestehende Winterquartiere sind Kreuzottern meist ein Leben lang gebunden. Die Frühjahrs- bzw. Herbstsonnplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe (bis 20m). Diese sind meist südexponiert und bodennah besonnt, oft mit Sichtschutz gegen Greifvögel nach oben (herabhängende Äste von Jungfichten, Totholz, etc.).

Die Strukturen der Paarungs- und Brutplätze sind variabel, wenngleich auch bei den Brutplätzen Verstecke eine sehr große Rolle spielen. Zu den Sommerrevieren besitzen Kreuzottern keine vergleichbare hohe Bindung wie zu den bereits genannten Schlüsselhabitaten. Die Sommerreviere können im Jahresverlauf oder zwischen den Jahren gewechselt werden. Maßnahmen zum Schutz der Kreuzotter können folglich an den verschiedenen Teilhabitaten und an den Bewegungsräumen dazwischen sowie bei den Beutetieren ansetzen. Die Teil- oder Schlüsselhabitate liegen meist nicht mehr als einen Kilometer voneinander entfernt, sind aber der Hauptgrund für Bewegungsaktivitäten der Kreuzottern im Jahresverlauf.

Frühjahrs- bzw. Herbstsonnplatz Werden die Wanderrouten zwischen den Schlüsselhabitaten z.B. durch Straßen, Betriebs- oder Fahrradwege zerschnitten, erhöht sich das Gefährdungspotential in einem Kreuzotterlebensraum erheblich, da diese Trassen überquert werden müssen. Befahrene Trassen stellen somit für alle Teilhabitate eine Gefährdung dar. Zerschneidungen von Kreuzotterlebensräumen können naturschutzfachlich nicht ausgeglichen, lediglich durch den Einbau von Amphibien- und Reptilientunnel abgemildert werden.

Schaffung von Winterquartieren

In Gebieten mit hoher Wildschweindichte empfiehlt es sich wildschweinsichere Überwinterungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Bewährt haben sich jene aus ineinander verkeilten Wurzelstöcken aus Altfichten. Dazu wird zunächst eine mind. 4 m² große, ca. 1 m tiefe Kuhle ausgehoben, eine kapillarbrechende Schicht aus grobem Gesteinsmaterial eingebracht und die Wurzelstöcke darüber geschichtet und verkeilt. Zwischen die Wurzelstöcke muss Erde eingebracht und die fertige Überwinterungshilfe mit Soden abgedeckt werden. Die Erde und Soden verhindern das Eindringen von Frost.

Werden die künstlichen Winterquartiere in der Nähe von Mooren eingebracht, so ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Grundwasser in die Bauten eindringen kann.

D.h. sie müssen in ausreichender Entfernung und auf Anhöhen erstellt werden. Grundsätzlich dürfen aus der Sicht des Kreuzotterschutzes renaturierte Moore nicht in der Zeit von Septem- ber bis Mai angestaut werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass auch Kreuzottern in natürlichen Winterquartieren getötet werden. Der Bau von Winterquartieren sollten keinesfalls im Spätwinter und Frühjahr erfolgen, da es zu Störungen der Kreuzotter an den Sonnplätzen kommen kann. Auch der Winter ist ungeeignet, da evtl. bereits vorhandene natürliche Winterquartiere zerstört werden könnten. Die Zeit zwischen Juni und August bietet sich an, da sich die Kreuzotter indes im Sommerrevier aufhalten.

Die Frühjahrs- bzw. Herbstsonnplätze – oft identische Bereiche – bedürfen häufig strukturverbessernder Maßnahmen. Hier gilt es die Struktur so zu gestalten, dass die tiefstehende Sonne den Boden erwärmen, gleichzeitig aber schützende Äste am Sonnplatz erhalten bleiben. Grundsätzlich ist eine Verzahnung aus tief beasteten Jungfichten und Freiflächen anzustreben.

Winterquartier Schutz von Sommerrevieren

Bei Brutplätzen und Sommerrevieren muss das Augenmerk auf der Art einer naturverträglichen Pflege liegen. Trächtige Weibchen habe einen eingeschränkten Fluchtreflex und verlassen ihr Versteck nur für wenige Meter. Luftfeuchte Stellen, z.B. Gräben an Wegen werden dafür genutzt. Werden dergleichen Verstecke in der Zeit zwischen Juli und September gemäht oder gar gemulcht, besteht die große Gefahr, dass trächtige Weibchen mitsamt ihren 5 bis 15 Jungen getötet werden.

Eine naturverträgliche Art der Pflege bzw. der Futtergewinnung ist für die Sommerreviere unabdingbar. In Lebensräumen der Kreuzotter sollte deshalb Beweidung anstatt Mahd bevorzugt werden. Hierzu liegen aus dem Naturpark Steinwald positive Erfahrungen mit dem Roten Höhenvieh vor.

Werden Flächen aus Naturschutzgründen mit Balkenmähern gemäht, empfiehlt es sich den zu mähenden Bereich vorher abzuschreiten, um evtl. anwesende Kreuzottern zu verscheuchen. Eine gute tierschonende Methode stellt die Sensenmahd dar. Dabei wird nur wenig Gras von der Schneidfläche erfasst, Tiere können so leicht entkommen. Geschulte Mäher mit geeigneten Sensen können eine Flächenleistung von 300 m²/h erbringen. Auch hier liegen positive Erfahrungen vor. Freischneider mit Kunststoffschnüren sind grundsätzlich abzulehnen, da sie enorme Mengen an Mikroplastik freisetzen.

Sommerrevier Fotos: Andreas Schmiedinger im Auftrag der hNB

BayernNetzNatur- & Biodiversitätsprojekte

„BayernNetzNatur“ steht für Projekte und Initiativen zum Aufbau eines bayernweiten Biotopverbundsystems. Oberstes Prinzip bei BayernNetzNatur ist die Freiwilligkeit aller Maßnahmen und der kooperative Ansatz. Die Finanzierung von BayernNetzNatur-Projekten erfolgt über verschiedene Fördergelder aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln.

Zwei der größten BayernNetzNatur-Projekte des Regierungsbezirks Oberpfalz gelten bayernweit als best-practice Beispiele und zeigen besonders beispielhaft, wie die Bayerische Biodiversitätsstrategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Nicht zuletzt sorgen sie durch ihre Regionalvermarktungskonzepte dafür, dass sich Naturschutz auch für Landwirte lohnt und sind so Modell für viele andere erfolgreiche Projekte. Es gilt: zur Nachahmung empfohlen!

-

Landkreisübergreifend präsentiert sich das Projekt Juradistl in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf., Regensburg und Schwandorf. Bereits 2002 gab es erste Bemühungen der Landschaftspflegeverbände der Landkreise und des Verbandes für Landschaftspflege damals noch unter dem Namen nepomuk. Seit 2004 wird unter neuem Namen die biologische Vielfalt im Oberpfälzer Jura gesichert und die Maßnahmen erfolgreich weitergeführt und -entwickelt. Die standortgerechte und nachhaltigen Bewirtschaftungsformen für die kargen Wacholderheiden des Oberpfälzer Juras sind dabei oberstes Ziel des Projektes. So wird mit Beweidung durch Schafe und Rinder die regionaltypische Landschaft und alte Nutztierrassen erhalten sowie ein großflächiger Biotopverbund geschaffen. Der naturschutzgerechten Regionalvermarktung wird mit der Naturschutzmarke Juradistl Rechnung getragen. Besuchern und Einheimischen wird mit Wander- und Radrouten entlang von Naab, Vils, Lauterach, Schwarzer Laber und Forellenbach sowie Erlebnisstationen und Veranstaltung das Naturerlebnis Juradistl nähergebracht.

-

Unter dem Motto Natur.Vielfalt.Tännesberg hat sich eine ganze Gemeinde dem Ziel des Schutzes der Biodiversität von Arten, Kultursorten und Lebensräumen verschrieben. Damit ist sie die erste Biodiversitätsgemeinde Deutschlands. 2009 startet das Projekt mit der gemeinsamen Umsetzung durch den Naturparkverein, Naturschutzverbände, Land- und Forstwirtschaft, Bayerischen Staatsforsten, der Wasserwirtschaft und engagierten Bürgern. Die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde ist hierbei von ebenso hoher Bedeutung wie der Erhalt von wertvollen Lebensräumen. So werden etwa im Kainzbachtal Moor- und Streuwiesen wiederhergestellt oder durch extensive Nutzung neue Lebensräume zum Beispiel für das seltene Rebhuhn geschaffen. Der Erhalt alter Nutztierrassen und Kultursorten wird durch die Haltung und Zucht der Rasse „Rotes Höhenvieh“ sowie durch Anbau von Getreidesorten wie Emmer, Einkorn und Dinkel erreicht. Regionale Vermarktung und vielfältige Veranstaltungen zu Umweltbildung und Erholung runden das Projekt ab und sollen die Ziele auch nach außen vermitteln.

LIFE für die Natur

Seit 1992 gibt es das LIFE-Programm der Europäischen Union. Damit soll vor allem die Umsetzung der Vogelschutz- und Habitatrichtlinie gefördert und so das Europäische Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ unterstützt werden. In der Oberpfalz wurden bislang drei LIFE-Projekte durchgeführt.

- Maßnahmen zur Bestandsförderung der Großen Rohrdommel in fischereiwirtschaftlich genutzten Teichgebieten Bayerns (abgeschlossen)

- Prackendorfer und Kulzer Moos (abgeschlossen)

- Große Hufeisennase in der Oberpfalz (abgeschlossen)

Darüber hinaus gibt es seit 2017 ein bayernweites Kommunikationsprojekt „LIFE living Natura 2000“ für das Natura 2000 Netzwerk in Bayern. Unter der Federführung der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) und in enger Zusammenarbeit mit den Höheren Naturschutzbehörden zielt das Projekt darauf ab, die Bedeutung und Relevanz dieses einzigartigen Schutzgebietsnetzwerks für die Gesellschaft und die Natur aufzuzeigen.

- LIFE living Natura 2000 (Laufzeit 2016-2021)

Naturschutzgroßprojekte des Bundes

Ziele des seit 1979 bestehenden Förderprogramms „chance.natur - Bundesförderung Naturschutz“ sind der Schutz und die langfristige Sicherung national bedeutsamer und repräsentativer Naturräume mit gesamtstaatlicher Bedeutung. Deutschland leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des nationalen Naturerbes und zur Erfüllung internationaler Naturschutzverpflichtungen. Über „chance.natur“ können nur Gebiete gefördert werden, die im nationalen und internationalen Interesse für den Naturschutz außerordentlich wertvoll und für den betreffenden Lebensraumtyp in Deutschland besonders charakteristisch und repräsentativ sind. Das Förderprogramm soll zum dauerhaften Erhalt von Naturlandschaften sowie zur Sicherung und Entwicklung von Kulturlandschaften mit herausragenden Lebensräumen beitragen. In der Oberpfalz wurden bislang zwei Naturschutzgroßprojekte durchgeführt. Lesen Sie hierzu mehr: